2025年07月29日

アレンテージョで出会ったイザベルさんに、ぽんと背中を押されるようにすすめられた場所がありました。

「ミラ・デ・アイレに行くなら、MiATへ行ってみて。絶対、好きだと思うわ」と。

その言葉通り、MiAT(産業・手工芸織物博物館)は、セラ・デ・アイレの山並みを背に、まるで静かに息づいているかのような空間で、シ・コラサォンの工房のちょうど向かい側に、ひっそりと佇んでいたのです。

20世紀、ポルトガルの繊維産業を語る上で欠かせない存在だったのが、ミラ・デ・アイレとミンデという2つの町。この地域を中心に、多くの人々が織物に携わり、布が暮らしとともに生きていました。

アイレ山脈は言わずと知れたメリノ種の羊毛の産地ですが、展示にあったポルトガル全土の羊の分布地図を見て、あらためて羊の多様さに驚かされました。国内にはなんと15種類もの在来種が生息していて、それぞれが地域の気候や地形に合わせて暮らしています。

羊はただの家畜ではなく、古くから人々の暮らしと深く結びついてきた存在です。羊毛は衣服や織物に、乳はチーズに。縦に長いポルトガルの国土に沿って、暮らし方も羊毛の質も少しずつ違ってくる。その土地の暮らしに根ざした羊たちの姿に、暮らしとの深いつながりを感じます。

博物館では、羊の毛刈りから洗浄、梳毛(カード)、染色、紡績、そして織りに至るまで、ひとつひとつの工程が丁寧に紹介されています。素朴な手仕事から、時代とともに導入された機械技術まで。布が「生まれるまでの道のり」を、歩くように知ることができました。

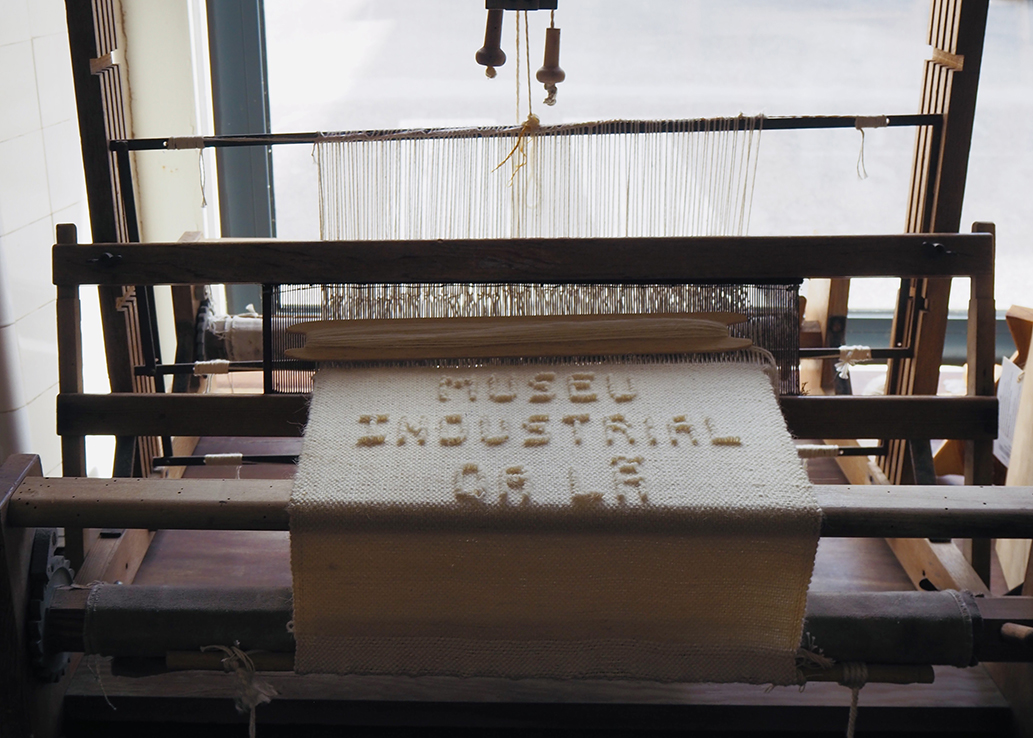

MiATがある場所は、かつて1933年に設立されたカーペット工場「タペテス・ドン・フアス」の跡地です。館内の中央には、当時実際に稼働していた織り機がそのまま置かれており、動力の名残を感じさせる金属の重みと、使い込まれたその風合いに、思わず手で触れてみたくなりました。

奥の部屋には、工場の事務室が再現されていて、壁には当時の写真やデザイン資料がずらり。その一枚一枚から、働く人たちの静かな誇りが伝わってくるようです。

窓辺の木製織り機では、文字を立体的に織り込んでいく「刺繍織」が再現されていて、思わず目が留まります。 美しい毛糸や綿糸で織られた、今の暮らしに合う軽やかなラグやクロスたち。 伝統が、暮らしの中に自然に息づいているよう。

工芸的な道具と産業的な機械が隣り合って展示されている様子は、どこか詩的で、時代のうつろいを見ているようでもありました。

印象的だったのは、当時の女工さんたちが使っていたキッチンやダイニングが、そのままの雰囲気で丁寧に再現されていたこと。 素朴で温かく、まるで可愛らしいおままごとの世界をのぞいているようでした。石のテーブルにはキャンドルホルダー、シンプルな食器やアルミのお弁当箱が並び、当時の生活感が静かに息づいています。

限られた空間の中で、女工さんたちが少しの休息や、家族との時間を思い浮かべながら過ごしていた様子が伝わってきて、時代を越えて心に残る光景。

そして、かつて託児所として使われていたという一室には、精巧に作られた手づくりのミニチュア機械が静かに並び、まるで物語の中に迷い込んだような、不思議で温かな世界が広がっていました。

ミュージアムショップでは、地域のクラフト作家さんの作品にも出会えます。 私はその中で、マルタ・ドゥアルテ(Maruta・Duarte)さんの刺繍に心を奪われてしまいました。

織物と同じく、ポルトガル各地には豊かな刺繍文化が受け継がれています。 地域によっては、刺繍が愛を伝える手段だったり、個人のお印として使われてきた歴史もあり、その一つひとつの背景に心が温かくなります。

今回出会った作家さんのフォント刺繍と緻密なエッジワークには、また別の美しさがありました。言葉に頼らずとも、静かに想いを伝えるような凛とした佇まい。時を超えて受け継いでほしい手仕事のひとつだと思います。

リネンタオルや小さなポーチなど、いくつかの作品を連れて帰ってきました。 ただいまアンコンプレのオンラインストアにも並んでいますので、よろしければぜひご覧ください。

いつもシ・コラサォンの伝統の毛布に触れるたび、そこに込められた技術と歴史、そして作り手の誇りを強く感じます。それはただの毛布ではなく、人々の暮らしや文化を織り成す大切な一部。その暮らしに根付いたあたたかさを、心に抱きしめるように、大切に広めていきたいと感じています。

2024.5.14 MiAT Mira de Aire ,Centoro

2024年5月、ポルトガル各地を2800km走り、手しごとと風景を辿った21日間の旅。